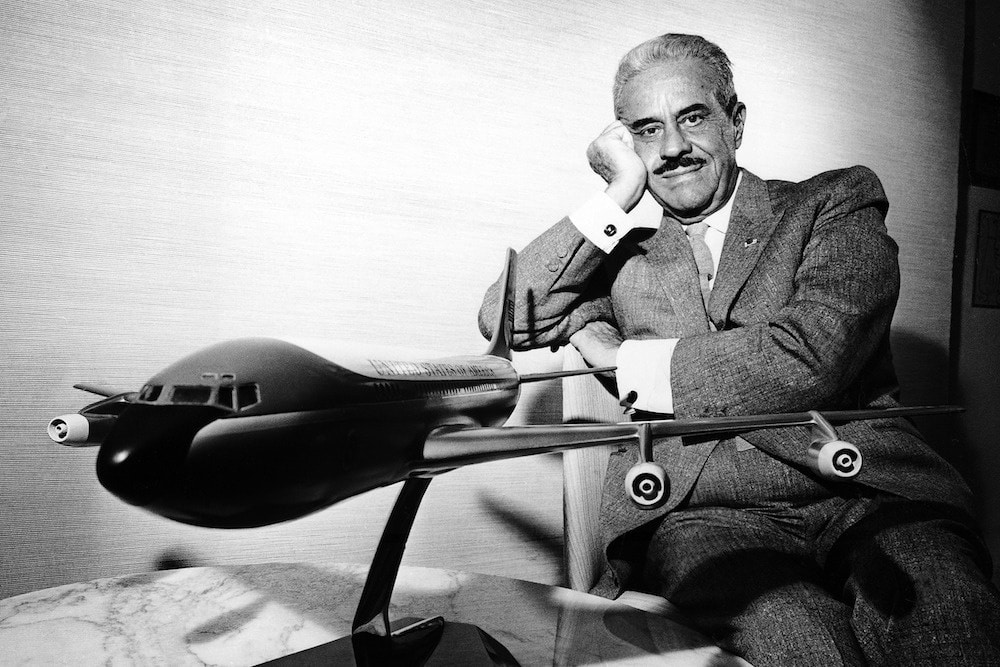

Artdesigntendance, en partenariat avec le blog de Tonio Libero s’interroge sur les nouvelles pratiques numériques des institutions culturelles. Dans un secteur en profonde mutation, nous avons souhaité aller à la rencontre des professionnels de la communication des musées. Nous avons démarré avec le Musée d’Art Contemporain de Lyon, nous poursuivons aujourd’hui avec le Centre Pompidou. Nous voici donc reçus par Gonzague Gauthier, chargé de projets numériques (réseaux sociaux et collaboratif, e-publishing) au Centre Pompidou. Si vous avez raté la première partie de l’interview, retrouvez-la ici.

Arrêt au Centre Pompidou pour découvrir la communication sur les outils numériques de cette grande institution

Pouvez-vous me parler du partenariat avec Wikimedia France ? J’ai entendu parler de cette initiative très récemment. Gonzague Gauthier : Oui, tout à fait. Ce partenariat comprend trois volets. Un premier volet technique dont on n’a pas totalement défini le périmètre, car il dépend des deux autres volets. Un second volet d’ateliers répartis en deux sous-ensembles : des ateliers avec des professionnels dans lesquels on va pouvoir interroger sur ce que sont les licences libres dans le travail d’édition ainsi que sur « comment faire de l’écriture collaborative pour des éditions numériques ? ». D’autres ateliers seront consacrés à la production de contenu numérique, avec les internautes. Les notices des œuvres du musée seront écrites sur Wikipedia par des rédacteurs choisis par la communauté Centre Pompidou. Pour recruter ces gens, nous ferons appel aux réseaux sociaux ainsi qu’aux influenceurs dont je parlais tout à l’heure. Pour le moment, notre parti pris est de faire rédiger cette communauté sur les œuvres du Musée Pompidou. L’idée est d’avoir une cinquantaine de personnes sur six mois et de voir comment évolue la participation des grands publics. Dix ateliers seront consacrés à Wikipedia et à l’écriture de médiation. On a une volonté de produire un contenu de qualité sur Wikipedia, mais aussi de structurer notre action collaborative, nos futurs outils, par rapport à une observation concrète de comment nos publics réagissent à la production de contenus exigeants. Le troisième volet du partenariat avec Wikimedia se fera sous la forme de conférences, qui feront le bilan des différents ateliers tenus. On organisera une table ronde réunissant des experts du domaine, avec une approche théorique et une approche pratique. La première séance avait pour thème « qu’est-ce que le travail collaboratif pour une institution ?». La deuxième séance sera sur « les éditions numériques » et la troisième posera la question de l’oubli numérique, aussi bien dans le cadre du travail collaboratif que pour les individus (comment se constitue une identité sur le flux qu’est le web, droit à l’oubli, etc.), jusqu’à interroger une institution culturelle comme le Centre qui a aussi un rôle de conservation. On posera alors la question de savoir si la présence sur le web du Centre Pompidou n’est pas incompatible avec ce travail de conservation, et comment la mettre en œuvre concrètement.

Quels sont les outils interactifs que le Centre Pompidou met à disposition du public pour les visites ?

G.G. : Au-delà des propositions traditionnelles d’accompagnement de médiation, on n’a pas encore déployé tous les outils numériques. On est présent sur les réseaux sociaux. On est capable de repérer quelqu’un qui live-tweete, d’entrer en communication avec lui. Aujourd’hui, notre application est principalement orientée agenda. On a aussi l’audioguide pour les visites dans le musée, et le son accompagnera le reste de nos contenus numériques pour nous faire entrer dans une vraie pratique numérique de l’aide à la visite. Pour le moment, notre site sémantisé met à disposition du contenu. A partir de là, on construira les outils qui iront chercher les données dans cette base.

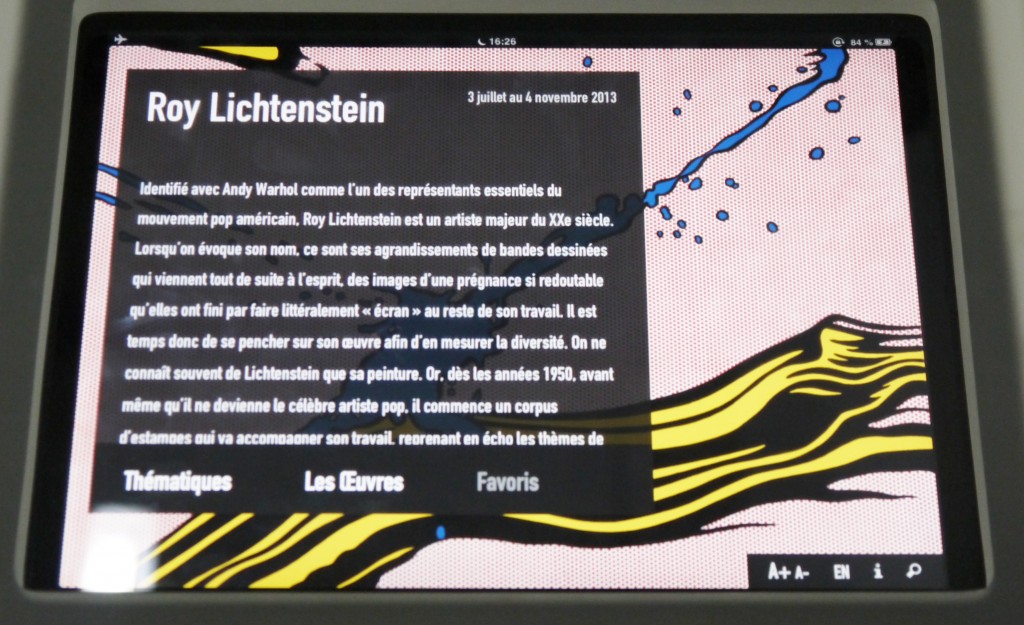

Pour l’exposition Roy Lichtenstein – 6 juillet au 3 novembre 2013-, une application a été proposée : quels ont été les retours de cette expérience ? G.G. : L’application Lichtenstein était plus un projet éditorial qu’un outil d’accompagnement de la visite. Mais, chose intéressante, les gens se réapproprient les outils, et un visiteur a par exemple fait un livetweet de sa visite via l’application, avec ce qu’il a apprécié mais aussi ce qui a pu lui manquer. Nous avons eu un retour assez positif de ce visiteur, puisque le contenu de médiation était assez adapté à sa visite. Il n’y a pas encore d’engouement fort du public vers les applications, dont l’économie reste encore fragile. Néanmoins, le marché est en train de se structurer et nous sommes très attentifs à ce que nous demandent les gens. Par conséquent, nous développons des projets sous des formes de plus en plus intéressantes.

Application pour IPAD Roy Lichtenstein Centre Pompidou

Avez-vous des institutions culturelles qui vous servent de référence dans le secteur du numérique ?

G.G. : Concernant le marché du e-album dont nous parlions avec l’application Lichtenstein , non. Le marché n’est pas encore assez mature.

En revanche, nous suivons par exemple avec intérêt les propositions numériques de La RMN – dépend du Ministère de la Culture et gère les expositions du Grand Palais –. Leur pratique numérique est différente de la nôtre et est intéressante à suivre, surtout dans les formes exploitées.

On ne le sait pas mais la France est un des pays qui développe le plus d’applications culturelles ! Il existe une dynamique forte, autant sur les réseaux sociaux que sur les applications et les dispositifs d’aide à la visite. Pourtant, il y a encore des musées qui n’ont pas de sites internet, dont beaucoup de musées municipaux qui ne disposent que d’une page hébergée sur le site de la commune. Il y a donc de grandes disparités dans la pratique numérique des musées. Pour autant, la présence en ligne d’un musée n’est pas automatiquement liée à la taille de l’institution. Je pourrais citer par exemple le Museum d’histoire naturelle de Toulouse, le Musée des Arts et métiers avec le CNAM ou encore le Palais des Beaux -Arts de Lille qui ne sont pas des musées gigantesques mais qui mènent des expériences numériques pertinentes. Certains musées préfèrent développer des applications numériques, d’autres des serious games, il suffit de se pencher pour trouver !

Pourtant, j’ai l’impression que le public connaît encore mal toutes ces possibilités mises à sa disposition ? G.G. : Effectivement, nous communiquons encore trop peu sur ces sujets de peur de réduire l’espace de communication aux personnes déjà familiarisées avec les outils numériques, et donc d’avoir un discours trop élitiste.

Au-delà des référents, y a-t-il des lieux d’écoute et d’échanges entre professionnels ?

G.G. : Oui, il existe la communauté des museogeeks , soit des personnes qui se trouvent à l’intersection du numérique et de la culture. A l’intérieur de cette communauté, il existe par exemple la sous-communauté MuzeoNum que je connais bien pour y participer activement. C’est un réseau de professionnels rattachés à leurs institutions et qui échangent sur ces nouvelles pratiques. Nous nous posons de nombreuses questions sur le numérique, les musées, et bien au-delà : la culture en général, les liens avec d’autres arts comme le spectacle vivant… L’idée est de rapprocher les gens qui font le numérique avec des gens qui sont en rapport direct avec le public. Car on fait attention au public, et on a aussi le désir de le faire participer à la création des projets. La puissance du réseau de MuzeoNum est assez incroyable, chaque question posée sur le groupe Facebook trouve une réponse dans la demi-journée. Cette démarche se double d’un wiki puissant.

Museomix est intéressant aussi, même si on est là plus dans l’événementiel.

Une expérience interactive réussie avec les publics est celle du Museon d’Arlaten ou « Musée Arlésien » avec « vol sans effraction ». Le musée est actuellement fermé, et ils utilisent un drone pilotable à distance qui survole le site qui comporte un forum romain. Du coup, pour faire revivre une culture gallo-romaine qui peut paraître rébarbative, l’animation prend la forme d’un serious game et devient attractive pour une population jeune qui est de la génération des gamers. Les résultats positifs sont très encourageants.

Il y a d’autres endroits plus classiques pour débattre de ces sujets. J’en citerais deux : les Rencontres Numériques – organisées par le Ministère de la Culture-, ainsi que la réunion annuelle du CLIC – Club Innovation et Culture France – . Des propositions d’échange avec les musées peuvent aussi venir des entreprises qui voudraient tester certaines innovations, etc. Enfin, de nombreuses conférences sont ouvertes au public, et leurs retours sont très intéressants pour nous.

Fin de la seconde partie

F.B. & A.B.